切込焼とは

杉木立にねむる古窯…。

ここ切込で、土と炎のドラマがあった。

江戸時代の後期から明治時代の初め頃まで、加美町の切込地区を中心に生産されていた陶磁器を切込(きりごめ)焼と呼びます。

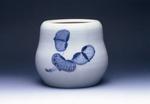

仙台藩の御用窯として上質な製品を焼く一方、庶民向けの日用雑器も大量に生産していました。なかでも白い地に藍色で模様が描かれた染付磁器が、その大半を占めています。有田焼に見られるような純白の地肌ではないものの、かえってそれが温かみのある素朴な魅力となり、多くの人々の心をひきつけてきました。しかし、その歴史はまだ謎に包まれたままで、今後の調査・研究に期待されています。

染付葵葉文水指

染付木瓜に蛸唐草文

らっきょう形徳利(岡田コレクション)

三彩輪花小皿

この記事に関するお問い合わせ先

加美町ふるさと陶芸館(切込焼記念館)

〒981-4401

宮城県加美郡加美町宮崎字切込3番地

電話番号 0229-69-5751

ファックス番号 0229-69-6553

お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年04月01日