○加美町病児・病後児保育事業実施要綱

令和6年7月24日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、保護者が安心して子育てと就労の両立ができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(1) 病児 次に掲げる病気にかかっている児童で、当面症状の急変は認められないものの、病気の回復期に至っておらず、集団保育が困難であると医師が診断したものをいう。

ア 感冒、消化不良症等児童が日常的に罹患する疾患

イ インフルエンザ等の感染性疾患

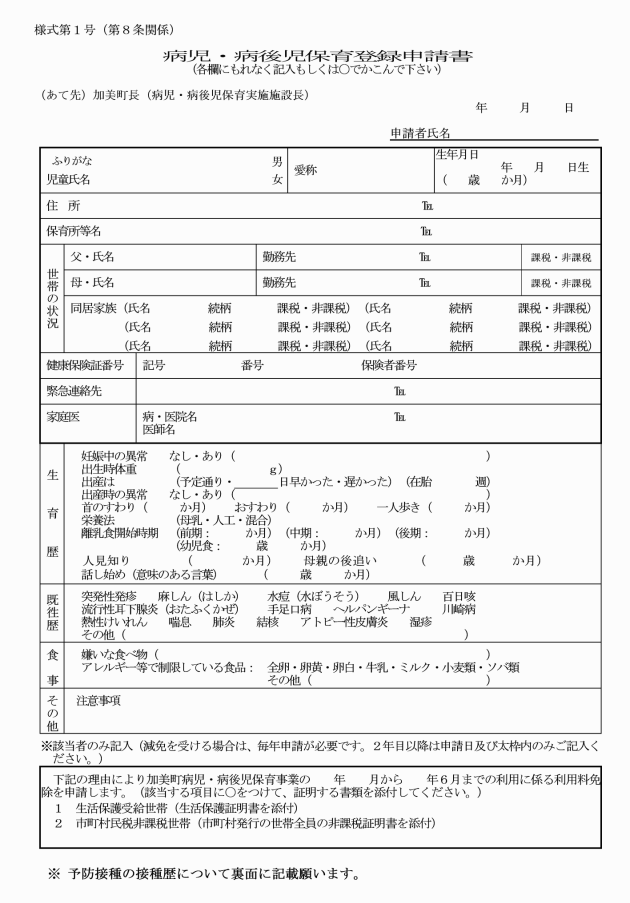

ウ 喘息等の慢性疾患

エ 骨折、熱傷等の外傷性疾患

オ その他、医師が利用可能と判断した疾患

(2) 病後児 前号に掲げる病気の回復期にあり、集団保育が困難であると医師が診断した児童をいう。

(3) 実施施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院等の児童福祉施設若しくは医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所に付設された施設又は本事業のための専用施設で、第5条に掲げる基準を満たしたものをいう。

(4) 病児・病後児保育 病児及び病後児を実施施設において保育することをいう。

(広域利用)

第3条 加美町以外の市町村が、町が実施する病児・病後児保育事業の広域利用を行う場合は、あらかじめ利用についての協定を締結するものとする。

(対象児童)

第4条 対象となる病児及び病後児は、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会通念上やむを得ないと認められる事由により、家庭で育児を行うことが困難な生後6か月以降から概ね小学3年生とし、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 加美町内に住所を有する児童

(2) 保護者が加美町内の事業所に勤務する児童

(3) 前条により協定を締結した市町村に住所を有する児童、もしくは保護者が締結した市町村の事業所に勤務する児童

(実施要件等)

第5条 実施施設は、次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。

(1) 利用定員 3人以上であること。

(2) 職員配置 病児及び病後児の看護を担当する職員として、看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下この号において「看護師等」という。)を利用児童概ね10人につき1人以上、病児及び病後児が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を利用児童概ね3人につき1人以上、常駐を原則として配置すること。ただし、利用児童が見込まれる場合に近接病院等から保育士及び看護師等が駆けつけられる等の迅速な対応が可能であれば、以下のとおり常駐を要件としない。

ア 利用児童がいる時間帯の場合(看護師等の配置要件の緩和)

(ア)~(エ)の要件を全て満たし、利用児童の安心・安全を確保できる体制を整えている場合には、看護師等の常駐を要件としない。

(ア) 病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、利用児童の病状等を定期的に確認・把握した上で、適切な関わりとケアを行うこと。

(イ) 実施施設が病院又は診療所に付設されている場合であり、実施施設と看護師等が病児・病後児保育以外の業務に従事している場所とが近接していること。

(ウ) 看護師等が病児・病後児保育以外の業務に従事している場合においても、緊急の場合には実施施設に速やかに駆けつけることができる職員体制が確保されていること。

(エ) 看護師等が常駐しない場合であっても、保育士等を複数配置することにより、常に複数人による保育体制を確保していること。

イ 利用児童がいない時間帯の場合(看護師等及び保育士の配置要件の緩和)

利用児童が発生した場合に、連絡を受けた看護師等及び保育士が速やかに出勤し、業務に従事するなど、柔軟な対応が可能となる職員体制が確保されていれば、利用児童がいない場合は看護師等及び保育士の常駐を要件としない。

(3) 設備

ア 保育室、病児・病後児の静養又は隔離機能を持つ部屋及び調理室を有すること。なお、調理室について、専用の調理室を設けることが望ましいが、保育所並びに病院併設の場合、併設機関のものを使用しても差し支えないこと。

イ 保育室の面積は、原則として利用定員1人当たり1.98m2以上とすること。

ウ 静養又は隔離機能を持つ部屋の面積は、原則として利用児童1人当たり1.65m2以上とすること。

エ 専用の調乳室が設けられない場合においては、調理室の一部を調乳場として区画すること。

オ 事故防止及び衛生面に配慮した構造であること。

2 実施施設(病院及び診療所に付設された施設を除く。)の設置者は、児童の病態の変化に的確に対応し、感染の防止を徹底するため、日常の医療面での指導、助言を行う医師をあらかじめ選定しなければならない。

3 実施施設の長は、児童の体温の管理等健康状態を適切に把握するとともに、衛生面に配慮し、他の児童及び職員への感染防止に努めなければならない。

(事業の開設時間及び休業日)

第6条 事業の開設時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があり、町長が認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開設時間

平日 午前8時から午後6時

土曜日 午前8時から午後1時

(2) 休業日

ア 日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法第178号)に規定する休日

ウ 12月29日から翌年1月3日までの日

エ 実施施設が定める日

(実施施設への補助)

第7条 町長は、実施施設に対し、別に定めるところにより、運営に要する費用の補助を行うものとする。

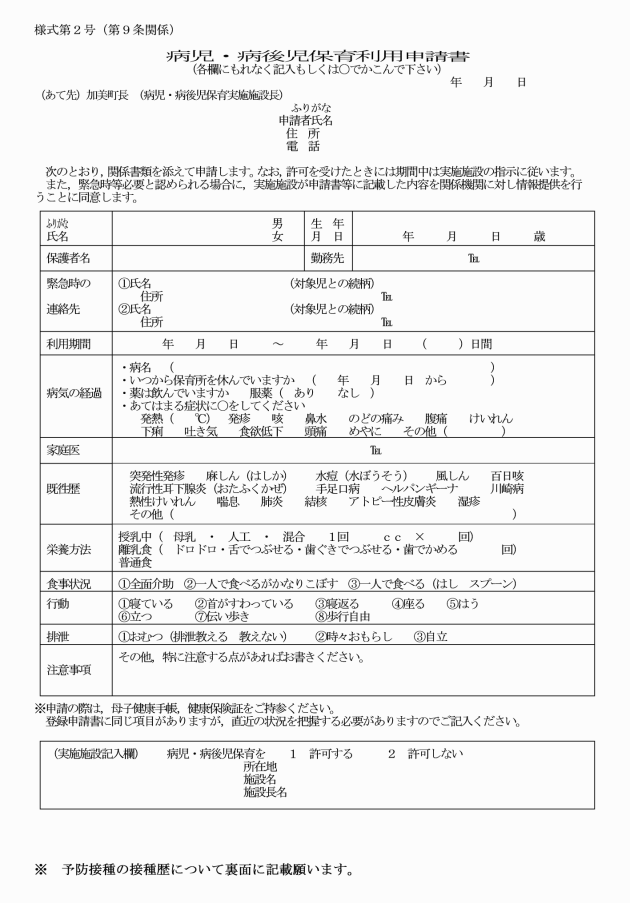

2 前項に規定する申請があった場合において、児童の病状に急変が認められる等、実施施設において対応することが著しく困難である場合は、実施施設の長は利用を認めないものとする。

3 実施施設の長は、第1項の申請に係る可否の決定について速やかに申請者へ口頭等により通知するものとする。

(利用期間)

第10条 病児・病後児保育の利用期間は、原則として連続する7日間以内(日曜日、祝日、休診日等を含む)とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、必要最小限度の範囲内で延長することができる。

2 実施施設の長は、病児・病後児保育開始後において児童の病状等が変化し、実施施設において対応することが著しく困難となった場合は、その時点で病児・病後児保育を終了させるものとする。

3 事業を利用中、児童の症状が急変したことに伴い発生した救急搬送等の費用及び飲食物等にかかる費用については、保護者が別に負担するものとする。

(児童の送迎)

第11条 病児・病後児保育を利用する児童の実施施設への送迎は、保護者が行うものとする。

(利用者の負担)

第12条 病児・病後児保育を利用した児童の保護者は、利用料として1日あたり2,000円を実施施設に支払うものとする。

2 事前に申込があったにもかかわらず保護者が利用の取り消しをした場合は、実施施設は、キャンセル料として当該保護者から2,000円を徴収することができる。ただし、当該保護者が利用する当日の午前7時までに、実施施設に利用のキャンセルの連絡をした場合はこの限りでない。

(利用料の免除)

第13条 前条第1項の規定にかかわらず、当該年度(4月から6月までの利用については前年度)の市町村民税が非課税の世帯、または生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する児童が利用する場合は、利用料を免除することができる。

(1) 市町村民税が非課税の世帯 世帯全員の当該年度(4月から6月までの間にあっては前年度)の市町村民税非課税証明書

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 生活保護受給証明書(利用する月ごとに実施施設に提出)

(実施報告)

第14条 実施施設の長は、毎月10日までに前月分の利用状況等を町長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第15条 実施施設の長は、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取扱い、個人情報の漏洩、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。

(関係機関との連携)

第16条 実施施設の長は、事業の実施にあたり医療機関、保育所等他の関連サービスとの十分な調整を行うとともに、関係機関との十分な連携を図るものとする。

(事故の報告)

第17条 実施施設の長は、保育中に事故が生じた場合には、速やかに町長に報告すること。

(その他)

第18条 この要綱に定めるものの他、事業の実施について必要な事項は、加美町長が別に定める。

附則

この告示は、令和6年8月1日から施行する。