○加美町特別支援保育事業実施要綱

令和5年9月25日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、心身の障害等のために特別な支援を必要とする児童への保育に関し必要な事項を定め、集団保育を行う中で、個別支援を行う(以下「特別支援保育事業」という。)ことにより、心身の成長発達を促進させ、当該児童の福祉向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所、同法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園、同法第34条の15に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園で実施するものとする。

ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童

ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている児童

(2) 医療的ケアを要する児童

保育所等及び幼稚園を利用又は措置により保育教育の提供を受ける児童で、たん吸引、導尿、経管栄養等の医療的ケアが必要な児童で、ほかに重篤な症状がなく、集団での保育教育が可能であると特別支援保育審議委員会において認められた児童

(利用定員)

第4条 保育所等及び幼稚園において特別支援保育を利用することができる児童の定員は、特別支援保育を適切に行うことができる範囲内において、実施保育所等及び幼稚園の長と協議して定めるものとする。

(特別支援保育審議委員会)

第5条 特別支援保育事業の実施の適否及び当該児童の処遇等について決定するため、特別支援保育審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 医師免許を有する者

(2) 障害児等療育支援事業所の職員

(3) 保育所等の長

(4) 幼稚園の長

(5) 教育総務課長

(6) こども家庭課長

(7) その他委員長が必要と認める者

3 委員会に委員長を置き、医師免許を有する者をもってこれに充てる。

4 委員長は、会議の議長となる。

5 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

6 委員長は、緊急等やむを得ない事情があり委員会を開催できない場合、当該事案の内容を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより、委員会に代えることができる。

(特別支援保育調整会議)

第6条 委員会の迅速かつ円滑な審議を確保するため、特別支援保育調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

2 調整会議の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) こども家庭課長

(2) 障害児等療育支援事業所の職員

(3) 調整会議の議長(以下この条において「議長」という。)が指名する保育所等又は幼稚園の長

(4) 保健師

(5) その他議長が必要と認める者

3 調整会議に議長を置き、こども家庭課長をもってこれに充てる。

4 調整会議は、必要に応じて議長が招集する。

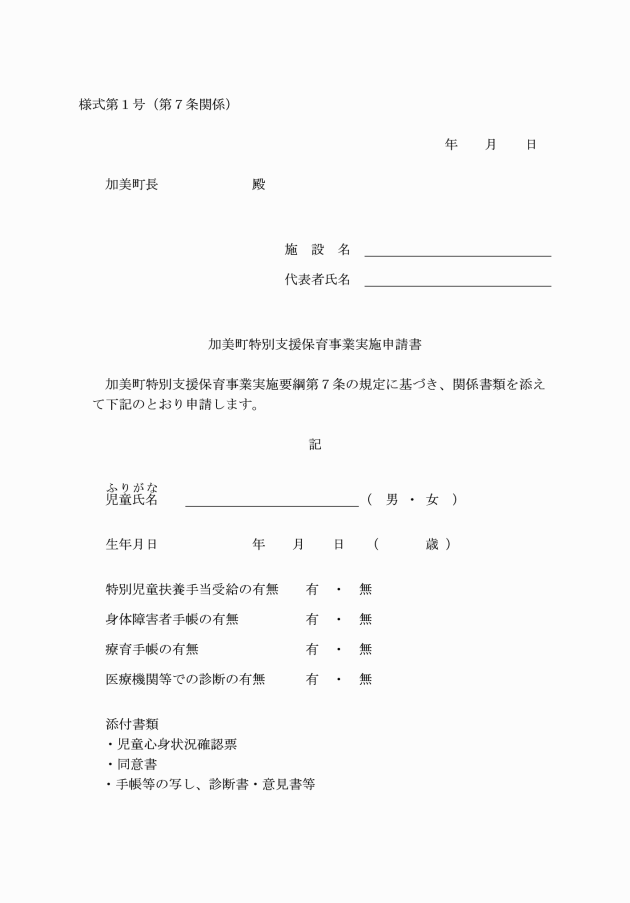

(実施の手続き)

第7条 特別支援保育事業を実施する場合における手続は、加美町特別支援保育事業実施申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

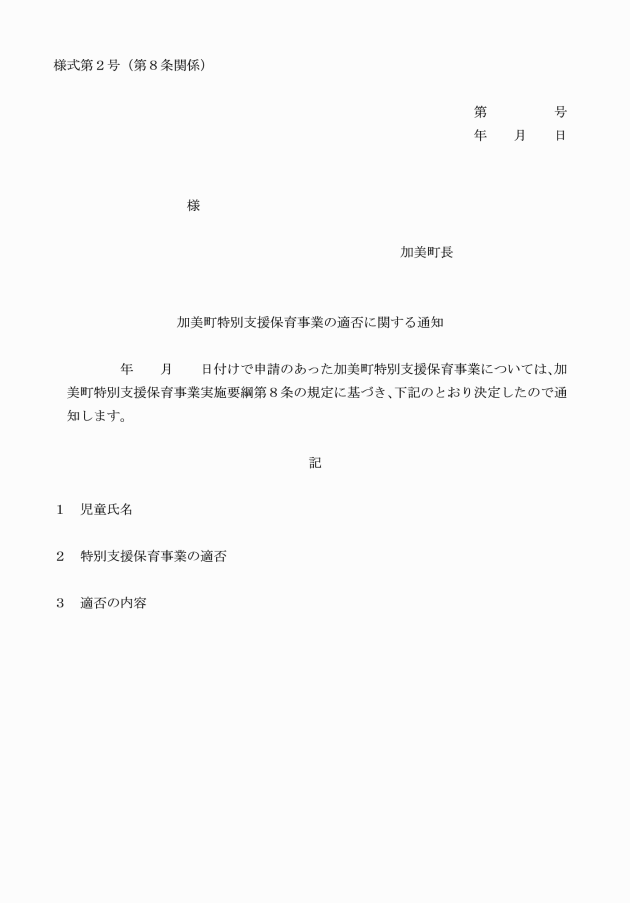

(結果の通知)

第8条 町長は、審議結果等に基づき、加美町特別支援保育事業の適否に関する通知(様式第2号)をするものとする。

(特別支援保育事業の運用)

第9条 特別支援保育事業は、次に定めるところにより運営するものとする。

(1) 実施施設においては、保育に従事する保育士の数は対象児童の状態を考慮して配置するものとする。

(2) 保育時間は、保育所等の保育標準時間内で、当該児童の保育に必要な時間とする。ただし、保育所等の長は、必要があると認めるときは、保育所等の保育標準時間とは異なる保育時間により保育することができる。

(3) 対象児童の保育は、他の利用児童との集団保育を行うものとする。ただし、保育所等及び幼稚園の長は、必要があると認めるときは、個別支援を行うものとする。

(4) 対象児童の保育を行うために必要な設備、備品等を設けるものとする。

(私立保育所等に対する補助金の交付)

第10条 町長は、第9条第1項の規定により特別支援保育事業の実施が決定され私立保育所等に対し、別に定めるところにより補助金を交付するものとする。

(庶務)

第11条 委員会及び調整会議の庶務は、こども家庭課長において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、特別支援保育事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この告示は、令和5年10月1日から実施する。

附則(令和5年12月21日告示第89号)

この告示は、令和5年12月22日から施行する。

附則(令和6年3月29日告示第57号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。